■ 1. 「○歳だからできる」は本当?

子どもの成長を語るときに、よく耳にする言葉があります。

「3歳までが脳のゴールデンエイジ」

「6歳で運動神経が決まる」

「思春期前が勝負」

どれも“もっともらしい”響きですが、実はその多くは

科学的根拠があいまいなまま、広く信じられているのが現状です。

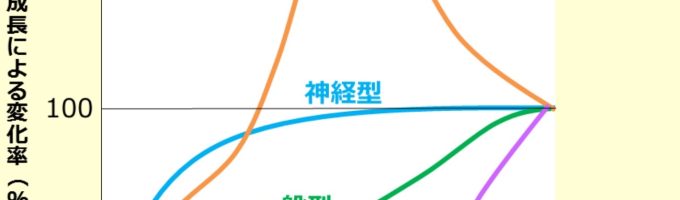

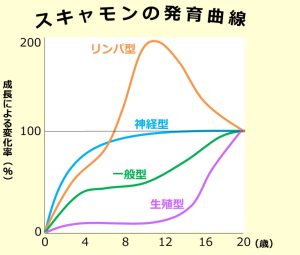

■ 2. スキャモンの発達曲線とは?

日本の保健体育の教科書にも登場することがある「スキャモンの発達曲線」。

これは1930年代、アメリカの解剖学者スキャモン(Scammon)が示した

「人間の成長を4つの型に分けた曲線」です。

-

神経型:脳・神経の発達(幼少期に急成長)

-

一般型:身長・体重など(思春期に急成長)

-

リンパ型:免疫系(小学生時代にピーク)

-

生殖型:性ホルモンや第二次性徴(思春期以降に発達)

ただし、これはあくまで「体の大きさ」など量的変化のモデル。

学習能力や運動スキル、心の発達とは別物なのです。

■ 3. ゴールデンエイジ神話の誤解

「ゴールデンエイジ」はもともと、スポーツ指導の世界で使われた言葉です。

「9〜12歳ごろは神経系の発達が完成に近づき、技術習得に最も適した時期」

とされてきました。

しかし、近年の研究では、

-

神経の可塑性(=いくつになっても変化できる力)は大人にもある

-

運動スキルは年齢よりも「経験量」「環境」の影響が大きい

ということが分かってきています。

つまり、「この時期を逃したらもう遅い」という考えは根拠が弱い神話なのです。

■ 4. 日本の教科書と海外の違い

日本では中学校の「保健体育」教科書の一部で

スキャモンの発達曲線が紹介されることがあります。

ただし、それは「体の成長を理解するため」の参考図であり、

発達理論として強調されているわけではありません。

一方、海外では「ゴールデンエイジ」という言葉はあまり使われず、

代わりに “sensitive period(感受性期)” や

“windows of opportunity(発達の窓)” といった表現が用いられています。

つまり、海外では**「年齢で区切る」よりも「個のタイミングを尊重する」**発想

が主流になっているのです。

■ 5. 子育てで大切なのは「曲線」より「観察」

スキャモン曲線もゴールデンエイジ理論も、「平均値のモデル」です。

けれど、子どもの発達は平均値ではなく

“その子だけのリズム”で進んでいきます。

大切なのは、「今どんな経験が必要か」

「どんな環境なら伸びやすいか」を丁寧に観察すること。

焦らず、比べず、目の前の小さな変化を見逃さないことが、

何よりの“育ち支援”です。

■ 6. 決めつけず、見守る勇気を

「スキャモン曲線」「ゴールデンエイジ」という理論は、

子どもの成長を理解するための“ヒント”にはなります。

でもそれは、「この子はこう育つはず」という決めつけではなく、

「この子はどう伸びるだろう?」と見守るための地図のようなもの。

子どもの育ちは、年齢ではなく経験と関わりで形づくられていきます。

■ フィジパ式の考え方:発達は「脳 × 体 × 環境」の三位一体

フィジパでは、「目=脳の出入口」として、

視覚機能(見る力)と体の動きをつなげるトレーニングを行っています。

ビジョントレーニングや原始反射の統合、体幹・姿勢・バランスの発達を通して、

お子さんの“学びと運動の土台”を育てています。

👀 新着記事をLINEで受け取りませんか?

フィジパでは、「視覚機能」「原始反射」「体と心のつながり」など、

子どもの発達を専門的に解説する最新記事を配信しています。

✅ 登録無料

✅ 月1〜2回ペースで新着ブログをお届け

✅ 限定チェックシートもプレゼント

📲 LINE登録はこちら

👉 https://lin.ee/VH78z2q