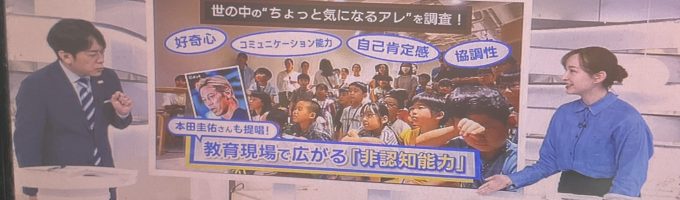

数値で測れない力が未来をつくる

最近よく耳にする「非認知能力」。

テストや偏差値では測れないけれど、

子どもの未来に大きく影響する力のことです。

好奇心、自己肯定感、協調性、コミュニケーション力…。

これらは大人になってからも必要とされる

「人としての基盤」。

教育現場でも、この力をどう伸ばすかが

大きなテーマになっています。

本田圭佑選手の取り組み

サッカー元日本代表の本田圭佑選手は、

子どもたちの非認知能力を育む工夫を取り入れています。

彼が発案した少年サッカーの「4v4方式」では、

コーチがベンチに座らず、子ども自身が仲間と作戦を考え、

声を掛け合いながら試合を進めます。

この形式によって育まれるのは――

- 仲間とのコミュニケーション

- 自分で考えて決断する力

- 責任感ややり抜く姿勢

ただサッカーが上手になるだけでなく、

将来に必要な人間力が自然と身についていきます。

教育現場での具体例

学校や学習指導要領でも「非認知能力」

を伸ばす工夫が広がっています。

- 探究学習:子ども自身がテーマを選び、

- 調べて発表する過程で「好奇心」と「自己表現力」が伸びる

- グループワーク:他者の意見を聞き、まとめて発表する中で「協調性」と「コミュニケーション力」が育つ

- 表現活動(演劇や音楽):緊張を乗り越える経験が「自己肯定感」につながる

こうした取り組みは、学力の基盤を支えると同時に、

生きる力をはぐくむ教育として注目されています。

フィジパのメンタルケアとしての非認知能力

フィジパでも運動を通して「メンタルケア」を重視しています。

単なる体力づくりではなく――

- 小さな成功体験の積み重ね → 自己肯定感

- 遊び感覚の課題への挑戦 → 好奇心

- 見え方や動き方を言葉にする → コミュニケーション能力

こうした経験が、子どもの「心の成長」に直結していきます。

毎日の中で「これって大丈夫かな?」と思うこと、

どの親御さんにもあります。そういう時、

ただ検索するだけではなく、相談できる場所があるとホッとします。

フィジパでは、LINEでのやりとりを通して、

お子さんの様子を聞かせていただき、

「どんな時に困っているか」

「どんなことを伸ばしたいか」を一緒に考える場をご用意しています。

強制ではなく、気軽にお話しできることを大切にしています。

➡︎まずはLINE登録から。プロフィールのボタンを押して、

メッセージを送ってみてください。